Am 16. Dezember 2025 hat die Europäische Union eine Einigung über die Änderung der CSR-Richtlinie erzielt, die Bestandteil des sogenannten Omnibus-I-Pakets ist. Mit dieser politischen Verständigung ist der vorletzte Schritt im europäischen Gesetzgebungsverfahren vollzogen; zugleich gelten die seit Ende Februar 2025 geführten Diskussionen über die Omnibus-Vorschläge als abgeschlossen. Nachdem der Ausschuss der Ständigen Vertreter von Europäischem Parlament und Rat bereits signalisiert hatte, dass auch der EU-Ministerrat der Einigung zustimmen wird, ist von einer formalen Bestätigung auszugehen.

Der Anwendungsbereich der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wird durch die beschlossene Änderungsrichtlinie erheblich eingeschränkt. Künftig unterliegen nur noch solche Unternehmen der verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichterstattung, die im Jahresdurchschnitt mehr als 1.000 Beschäftigte aufweisen und zugleich einen Nettojahresumsatz von über 450 Mio. Euro erzielen. Diese Schwellenwerte gelten einheitlich für Einzelunternehmen und Konzerne und sind unabhängig von einer Kapitalmarktorientierung.

Die EU-Änderungsrichtlinie tritt zwanzig Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft, was derzeit für Anfang 2026 erwartet wird. Nach Inkrafttreten haben die Mitgliedstaaten zwölf Monate Zeit, die Vorgaben in nationales Recht umzusetzen. Für Deutschland ist davon auszugehen, dass das Verfahren zur Umsetzung der CSRD nun auf Grundlage der geänderten Richtlinienfassung fortgeführt wird.

Für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft bedeutet diese Entwicklung eine spürbare Entlastung im Hinblick auf regulatorische Berichtspflichten. Zugleich schafft die Neuregelung eine erhöhte Rechtssicherheit bei der Einschätzung, ob und in welchem Umfang eine Verpflichtung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung besteht.

Über den weiteren Verlauf des nationalen Gesetzgebungsverfahrens werden wir Sie fortlaufend informieren.

Die sächsische Wohnungswirtschaft fordert praxisgerechte und rechtssichere Rahmenbedingungen für den Denkmalschutz

Der vdw Sachsen hat ein umfassendes Positionspapier zur anstehenden Reform des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes (SächsDSchG) vorgelegt. Darin formuliert die sächsische Wohnungswirtschaft konkrete Vorschläge, wie Denkmalschutz, Klimaschutz, Wirtschaftlichkeit und Bezahlbarkeit von Wohnraum künftig besser in Einklang gebracht werden können.

Denkmalschutz im Spannungsfeld gesellschaftlicher Ziele

Rund zehn Prozent der über 300.000 Wohnungen der Mitgliedsunternehmen des vdw Sachsen stehen unter Denkmalschutz – in einigen Gesellschaften beträgt der Anteil sogar ein Viertel des Bestandes. Damit tragen die kommunalen Wohnungsunternehmen in besonderem Maße Verantwortung für den Erhalt der sächsischen Baukultur. Zugleich stehen sie vor der Herausforderung, die Klimaziele zu erreichen, Sanierungen wirtschaftlich tragfähig zu gestalten und bezahlbaren Wohnraum zu sichern.

Das Positionspapier betont: Denkmalpflege darf kein Hemmnis für Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit sein, sondern muss in einem modernen Rechtsrahmen handhabbar bleiben.

Kernforderungen der Wohnungswirtschaft

Der vdw Sachsen schlägt unter anderem folgende Anpassungen im SächsDSchG vor:

- Einheitliche Zumutbarkeitsprüfung: Kommunale Wohnungsunternehmen sollen bei der Wirtschaftlichkeitsbewertung denkmalpflegerischer Maßnahmen den gleichen Maßstab wie private Eigentümer anwenden dürfen – objektbezogen und liquiditätsorientiert.

- Differenzierte Schutzsystematik: Einführung eines landesweiten Bewertungssystems, das Kulturdenkmale nach Erhaltungswert und Schutzintensität unterscheidet. So können Ressourcen gezielt auf Objekte mit besonderem kulturhistorischem Wert konzentriert werden.

- Effiziente Verfahren: Ersatz der Einvernehmenspflicht durch eine Benehmensregelung, klare Entscheidungsfristen und verbindliche Genehmigungsfiktionen zur Beschleunigung von Sanierungsverfahren.

- Integration des Klimaschutzes: Ergänzung des Denkmalschutzgesetzes um Öffnungsklauseln für energetische Verbesserungen und den erleichterten Einsatz von Photovoltaikanlagen auf Denkmalobjekten.

- Präzisierung des Denkmalbegriffs: Einführung einer klaren Unterscheidung zwischen Denkmalfähigkeit und Denkmalwürdigkeit sowie konstitutive Unterschutzstellung zur Stärkung der Rechtssicherheit.

- Technologie- und Materialoffenheit: Zulassung moderner, denkmalverträglicher Baustoffe und Verfahren, um Sanierungen nachhaltiger und wirtschaftlicher zu gestalten.

Ein ausgewogenes Verhältnis von Schutz und Zukunftsfähigkeit

„Die sächsische Wohnungswirtschaft bekennt sich ausdrücklich zur Bewahrung des baukulturellen Erbes“, betont der Verband. „Damit Denkmalschutz auch in Zukunft tragfähig bleibt, braucht es klare, praxistaugliche und wirtschaftlich ausgewogene Regelungen.“

Das Positionspapier versteht sich als Beitrag zur bevorstehenden Debatte um das Sächsische Denkmalschutzgesetz und richtet sich an Politik, Verwaltung und Fachöffentlichkeit gleichermaßen. Es soll dazu beitragen, dass Denkmalschutz und Klimaschutz künftig partnerschaftlich gedacht werden – im Interesse einer lebenswerten, nachhaltigen und wirtschaftlich stabilen Baukultur in Sachsen.

Das vollständige Positionspapier zur Novellierung des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes steht auf der Website des vdw Sachsen zum Download bereit:

👉 Positionspapier zum SächsDSchG

Am 18. September haben wir uns in Chemnitz mit einem zentralen Zukunftsthema der sozial orientierten Wohnungswirtschaft beschäftigt: Wie kann die Energiewende finanziell tragfähig gestaltet werden – im Einklang mit ESG-Regulatorik, Klimazielen und sozialer Verantwortung?

Kernfragen des Tages:

• Welche regulatorischen Anforderungen stellen Banken aktuell – und wie bleibt die Wohnungswirtschaft finanzierbar?

• Wie entwickeln wir belastbare CO₂-Pfade und sichern so Klimastrategien, die sozialverträglich bleiben?

• Welche Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten eröffnen neue Handlungsspielräume?

• Wie verändern ESG-Kriterien die Bewertung und Zukunftsfähigkeit unserer Unternehmen?

Unsere Referentinnen und Referenten gaben dazu wertvolle und praxisnahe Impulse:

• Prof. Dr.-Ing. Manfred Norbert Fisch: Initiative Praxispfad CO2-Reduktion im Gebäudesektor

• Melanie Thust (WTM GmbH): Einordnung der ESG-Regulatorik der Banken

• Uta-Sylke Standke (WBG Zittau) & Melanie Thust: Erfahrungsbericht zum CO₂-Monitoring

• Mandy Knorr & Julius Müller (Sächsische Aufbaubank – Förderbank – SAB): Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten im Mietwohnungsbau

• Hendrik Hoffmann & Frank Müller-Rosentritt (Texulting GmbH): Nachhaltigkeitsberichterstattung und Unternehmensbewertung

Ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmenden und die Referentinnen und Referenten für ihre kompetenten und zukunftsweisenden Beiträge.

Für die sozial orientierte Wohnungswirtschaft sind diese Fragen elementar – nicht nur für unsere Unternehmen, sondern vor allem auch für die Menschen, die bei uns wohnen. Die Bezahlbarkeit der Klimawende gelingt nur, wenn wir vorbereitet sind und Verantwortung mit Augenmaß übernehmen.

“Man sieht nur, was man weiß.” – mit diesem Goethe-Zitat eröffnete Staatsministerin Regina Kraushaar am 20. August unsere kleine wohnungswirtschaftliche Tour und brachte damit auf den Punkt, worum es geht: Verstehen, hinschauen und die Bedeutung von sozial orientierter Wohnungswirtschaft erlebbar machen.

Gemeinsam mit Geschäftsführern und Vorständen unserer Mitgliedsunternehmen sowie Mitarbeitenden unserer Verbände vdw Sachsen Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e. V., VSWG Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. und des Sächsisches Staatsministeriums für Infrastruktur und Landesentwicklung besichtigten wir Bestände in Dresden, Radeberg und Heidenau, welche mit Hilfe des Landes saniert werden sollen oder bereits saniert wurden. Aber auch denkmalgeschützte Objekte und Neubau standen auf der Agenda. Anschließend gab es in der Geschäftsstelle unseres Mitgliedsunternehmens, der kommunalen Wohnungsgesellschaft WVH Heidenau ein Pressegespräch, in dem unterstrichen wurde, wie wichtig die Unterstützung durch das Land ist und welche Erfolge sie zeigt.

Bezahlbares Wohnen mit Verantwortung für die Menschen, die bei uns leben, für deren soziales Umfeld und für das Klima und die Umwelt ist keine Selbstverständlichkeit und braucht Verlässlichkeit und Beständigkeit. Es ist daher gut, die Staatsministerin, ihr Haus und somit das Land hier an unserer Seite zu wissen. Herzlichen Dank, dass sie sich die Zeit genommen hat – um zu wissen und zu sehen.

Einen Bericht, der die auf der PK getätigten Aussagen gut zusammenfasst ist unter

Sachsen: Wohnungsunternehmen brauchen Geld für Investitionen – n-tv.de zu finden.

Am 29. Juli durften wir gemeinsam mit Mirjam Philipp vom VSWG in unserer Geschäftsstelle Vertreter der Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) und des Kompetenzzentrum Energieeffizienz durch Digitalisierung (KEDi) begrüßen.

Im Rahmen des Energiesprong-Ansatzes haben wir uns intensiv über serielle Sanierung, die Digitalisierung von Gebäuden sowie die Frage ausgetauscht, wie dena und KEDi unsere Verbände und Mitgliedsunternehmen dabei unterstützen können.

Das Gespräch war erkenntnisreich – mit vielen wertvollen Impulsen für die zukünftige Zusammenarbeit. Wir haben vereinbart, den Wissenstransfer weiter auszubauen und diesen wichtigen Dialog fortzuführen.

Ein herzliches Dankeschön an unsere Gäste Carolin Poprawa, Nico Gorsler, Dr. Marcus Rackel (Buhl) und Jeff Klemm für den Besuch, die spannenden Einblicke und die inspirierenden Ideen!

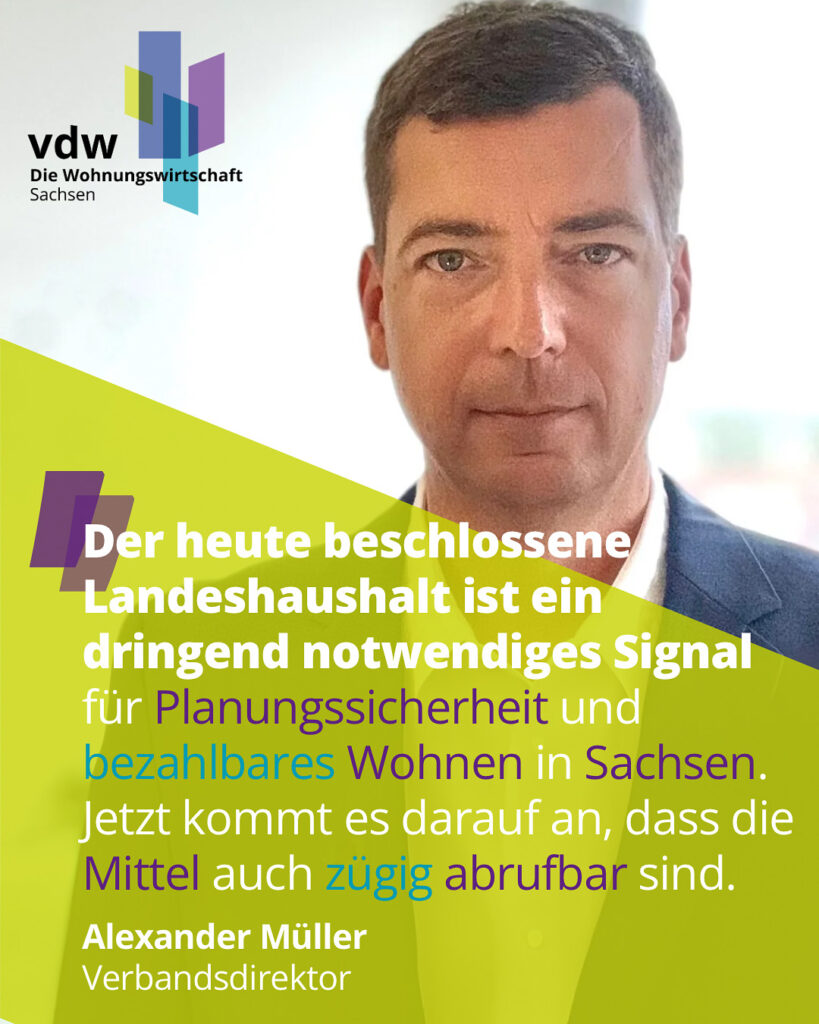

Am 26. Juni hat der Sächsische Landtag nach langen und häufig emotional geführten Beratungen der Doppelhaushalt 2025/2026 beschlossen. Das Votum fiel zu später Stunde. Das gilt nicht nur für die Uhrzeit, sondern generell, immerhin ist bereits ein halbes Jahr vorüber.

Es ist daher eine 𝗱𝗿𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻𝗱 𝗻𝗼𝘁𝘄𝗲𝗻𝗱𝗶𝗴𝗲 𝗘𝗻𝘁𝘀𝗰𝗵𝗲𝗶𝗱𝘂𝗻𝗴, die für unsere Branche eine zentrale Grundlage für 𝗣𝗹𝗮𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘀𝗶𝗰𝗵𝗲𝗿𝗵𝗲𝗶𝘁 𝘂𝗻𝗱 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀𝗸𝗹𝗮𝗿𝗵𝗲𝗶𝘁 darstellt. Es bleibt ein 𝗦𝗽𝗮𝗿𝗵𝗮𝘂𝘀𝗵𝗮𝗹𝘁, mit zum Teil schmerzhaften Einschnitten und hohen Risiken – auch für die sozial orientierte Wohnungswirtschaft. Aber: 𝗜𝗻𝗻𝗲𝗿𝗵𝗮𝗹𝗯 𝗱𝗶𝗲𝘀𝗲𝗿 𝗲𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻 𝗦𝗽𝗶𝗲𝗹𝗿𝗮̈𝘂𝗺𝗲 𝗶𝘀𝘁 𝗲𝘀 𝗴𝗲𝗹𝘂𝗻𝗴𝗲𝗻, 𝗱𝗲𝗿 𝗦𝗮𝗻𝗶𝗲𝗿𝘂𝗻𝗴 𝘂𝗻𝗱 𝗱𝗲𝗺 𝗕𝗮𝘂 𝗯𝗲𝘇𝗮𝗵𝗹𝗯𝗮𝗿𝗲𝗿 𝗪𝗼𝗵𝗻𝘂𝗻𝗴𝗲𝗻 𝘄𝗲𝗶𝘁𝗲𝗿𝗵𝗶𝗻 𝗵𝗼𝗵𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮̈𝘁 𝗲𝗶𝗻𝘇𝘂𝗿𝗮̈𝘂𝗺𝗲𝗻. Die zugesagte finanzielle Unterstützung ist ein wichtiges Signal für die Wohnungsunternehmen im Freistaat.

Durch konstruktive Verhandlungen im Rahmen einer Mehrheitsfindung zwischen den beteiligten Fraktionen wurden gegenüber dem ersten Entwurf noch konkrete und von uns geforderte Verbesserungen für unsere Belange erreicht.

So wird zum Beispiel der barrierefreie Umbau im Zusammenhang mit dem Förderprogramm für Wohnraumanpassung wieder mit einem zweistelligen Millionenbetrag bedient. In einem erfolgreichen Entschließungsantrag (-> DOWNLOAD ENTSCHLIESSUNGSANTRAG) wurde zudem eine Verbesserung des aktuellen Förderung des sozialen Wohnungsneubaus angemahnt. Für den Denkmalschutz gibt es ebenfalls einen deutlichen Betrag mehr, so dass auch mehr unter diesem stehende Gebäude ertüchtigt werden könnten. Und bezüglich der unsere Unternehmen nach wie vor massiv belastenden unverschuldeten Altschulden soll der Freistaat über den Bundesrat auf der Bundesebene aktiv werden.

Jetzt kommt es darauf an, dass 𝗱𝗶𝗲 𝗠𝗶𝘁𝘁𝗲𝗹 𝗮𝘂𝗰𝗵 𝘇𝘂̈𝗴𝗶𝗴 𝗮𝗯𝗿𝘂𝗳𝗯𝗮𝗿 𝘀𝗶𝗻𝗱 – denn nur dann können unsere Unternehmen weiter bauen, sanieren und modernisieren. Und: Die Haushaltsplanungen für die Jahre nach 2026 stehen bald an. 𝗗𝗮𝗿𝗮𝘂𝗳 𝗺𝘂̈𝘀𝘀𝗲𝗻 𝘄𝗶𝗿 𝗯𝘂𝗰𝗵𝘀𝘁𝗮̈𝗯𝗹𝗶𝗰𝗵 𝗮𝘂𝗳𝗯𝗮𝘂𝗲𝗻 𝗸𝗼̈𝗻𝗻𝗲𝗻.

Positives Resümee der zweiten Auflage des Tags der kommunalen Unternehmen am 3. Juni in Dresden – mit Energie, Engagement und Gemeinschaftsgeist.

Mit über 130 Teilnehmenden haben wir ein klares Zeichen gesetzt: für die Bedeutung unserer kommunalen Unternehmen, für die Daseinsvorsorge und für die Kraft gemeinsamer Verantwortung.

Es wurde deutlich gemacht:

⚠️ Es braucht Aufmerksamkeit bezüglich der Gefahren einer kurzsichtigen Haushaltspolitik auf Kosten kommunaler Unternehmen.

✅ Es braucht ein klares Bekenntnis zu ihrer Leistungsfähigkeit.

💬 Und es braucht Selbstbewusstsein: Kommunale Unternehmen sichern Lebensqualität, Versorgung und sozialen Frieden.

Ein großes Dankeschön an alle Mitwirkenden, Referierenden, Aussteller, Sponsoren und natürlich Gäste. Die Beiträge vom Präsidenten des Sächsischen Landtags, Alexander Dierks, von Barbara Meyer, Staatssekretärin im Sächsischen Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung, von Katrin Wiebus, Abteilungsleiterin in der SAB Sächsische Aufbaubank – Förderbank – von Karsten Rogall, Geschäftsführer der Stadtwerke Leipzig und Vorsitzender der VKU-Landesgruppe Sachsen, von Steffen Jäckel, Geschäftsführer der WiD Dresden und ehrenamtliches Vorstandsmitglied des vdw Sachsen Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e. V. und von Prof. Dr. Jörg Steinbach, ehemaliger Minister in Brandenburg haben Probleme und Lösungen angesprochen und vor allem Rückenwind gegeben. Danke auch an Klaus Hinkel, Chefredakteur der Zeitung für kommunale Wirtschaft (ZfK) für die Moderation.

💬 Jetzt gilt: Die Impulse des Tages mitnehmen, weiterdenken – und weiter gemeinsam handeln.

Denn: Kommunale Verantwortung endet nicht an der Stadtgrenze – sie beginnt dort oft erst richtig.

Konstruktiver und zielorientierter Austausch auf der Podiumsdiskussion im Rahmen des Netzwerkabends des sächsischen Holzbautags am 29. April. Unter der Moderation von Stephan Bischof diskutieren Annette Rothenberger-Temme vom Sächsischen Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung, CDU-Bundestagsabgeordneter Lars Rohwer, Frank Wießner vom BFW Landesverband Mitteldeutschland und Verbandsdirektor Alexander Müller zum Thema „Wie kommen wir zu einem klimaneutralen und bezahlbaren Wohngebäudebestand?“ Alexander Müller legte dabei einmal mehr die Vorteile der Initiative Praxispfad CO2-Reduktion im Gebäudesektor nahe an welcher sich auch der vdw Sachsen beteiligt und erläuterte sie. Vielen Dank an alle Mitwirkenden für die aufgeschlossene Debatte.

Gemeinsames Treffen von Mirjam Philipp vom Partnerverband VSWG und unserem Verbandsdirektor Alexander Müller am 14. April mit Thomas Löser, dem wohnungspolitischen Sprecher der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Sächsischen Landtag. Neben dem Abgleich zu Themen wie Sanierung, #eubau und Förderung wurde dabei auch die Idee und die Fakten hinter der Initiative Praxispfad CO2-Reduktion im Gebäudesektor vorgestellt, welcher sich unsere Verbände angeschlossen haben. Auch wenn die Bündnisgrünen keine Regierungsverantwortung mehr haben, bleiben sie nicht nur wegen der in Sachsen auf zusätzliche Stimmen angewiesenen Koalition ein wichtiger Gesprächspartner. Vielen Dank daher an Thomas Löser für den offenen und konstruktiven Austausch!

Was für ein fantastisches Resümee unserer ersten Mitteldeutschen Zukunftstagung Leipzig. Wir waren begeistert vom spannenden und informativen Programm.

Unter der Fragestellung „Kursänderung in Sicht?” hatten wir uns mit den zentralen Herausforderungen und Chancen der mitteldeutschen Wohnungswirtschaft auseinandergesetzt. Themen wie Nachhaltigkeitsberichterstattung, innovative Geschäftsmodelle und technische Lösungen für die Zukunft standen im Mittelpunkt. Die Vorträge, Diskussionen und der Austausch haben uns wertvolle Impulse gegeben, um den Wandel aktiv zu gestalten und die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen.

Ganz außergewöhnlich war die Vielfalt der Perspektiven: Von praxisnahen Einblicken in nachhaltigen Stadtumbau bis hin zu zukunftsweisenden Finanzierungsmodellen – all das hat gezeigt, wie innovativ und engagiert unsere Branche ist. Ein großer Dank an alle Referentinnen und Referenten, die mit ihren Beiträgen nicht nur ihr Fachwissen geteilt, sondern auch Inspiration geliefert haben. Ebenso Danke an die Sponsoren und Aussteller, deren Unterstützung diese Veranstaltung erst möglich gemacht hat. Eine großartige Leistung haben auch unsere Moderatorin Cornelia Heller und das Orga-Team geleistet.

Ein herzliches Dankeschön aber insbesondere auch an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir waren wir schier überwältigt von dem enormen Zuspruch. Wir waren restlos ausgebucht und einen besseren Beweis dafür, dass wir mit unseren Themen richtig lagen, gibt es nicht.

Ist nun aber eine Kursänderung in Sicht? Das ist selbstverständlich eine Frage, die wir – nicht zuletzt auf unserer vorgelagerten Pressekonferenz an die Politik gestellt haben. Aber die Frage richtet sich natürlich vor allem auch an uns selbst und wir haben auf dieser Tagung Antworten darauf erhalten und gegeben die sich mit einem klaren JA beschreiben lassen. Die gewonnenen Erkenntnisse sind der passende Kompass, um gemeinsam in Richtung einer zukunftsfähigen Wohnungswirtschaft zu steuern.

Und bei diesem Erfolg ist klar, es muss und es wird auch in Zukunft wieder eine Mitteldeutsche Zukunftstagung geben. Und das funktioniert nur deshalb so gut, weil unsere mitteldeutschen Wohnungsunternehmen und unsere mitteldeutschen Verbände so wunderbar zusammenarbeiten.

Zur Sicherung des bezahlbaren Wohnens

Leipzig, 1. April 2025 – Die mitteldeutschen Verbände der sozial orientierten Wohnungswirtschaft fordern in einer gemeinsamen Pressekonferenz eine stärkere politische Unterstützung zur Sicherung des bezahlbaren Wohnraums. Sie benennen konkrete Maßnahmen, um soziale Stabilität zu gewährleisten und die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit der Wohnungsunternehmen zu erhalten. Sie appellieren an die politischen Entscheidungsträger, diese Maßnahmen in ihre wohnungspolitischen Programme aufzunehmen, um den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen des Wohnungsmarktes wirksam zu begegnen.

Sozial orientierte Wohnungsunternehmen: Garant für bezahlbares Wohnen

„Die kommunalen Wohnungsgesellschaften und die Wohnungsgenossenschaften aus Mitteldeutschland sind ein Garant für soziale Stabilität in den Nachbarschaften und Quartieren unserer Städte und Gemeinden. In den rund 1,1 Mio. Wohnungen finden fast 2 Mio. Menschen ein sicheres und bezahlbares Zuhause. Durch die bereits heute absehbaren enormen Veränderungen in der nächsten Dekade stehen unsere Mitgliedsunternehmen jedoch vor Herausforderungen, die sie an die wirtschaftliche Belastungsgrenze und in Teilen auch darüber hinausbringen werden. Es braucht einen engen Schulterschluss zwischen Gesellschaft, Politik und Wohnungswirtschaft, um die Transformationsprozesse in unseren Ländern auch zukunftsoptimistisch anzugehen. – Hier und heute, nicht erst in fünf oder zehn Jahren,“ sagt Dr. Matthias Kuplich, Verbandsdirektor des VdWg Verband der Wohnungsgenossenschaften Sachsen-Anhalt.

Transformation der Wohnungsbestände pragmatisch und wirtschaftlich gestalten

Verbandsdirektor Alexander Müller vom vdw Sachsen ergänzt: „Der Gebäudesektor stellt eine der größten Herausforderungen auf dem Weg zur Klimaneutralität dar – eine Herausforderung, die bezahlbar und sozial gerecht gestaltet werden muss.“ Ein neuer wissenschaftlich fundierter Ansatz zeigt, dass dies möglich ist: durch den Praxispfad zur CO₂-Reduktion im Gebäudesektor anstelle starrer Effizienzstandards. Dieser Praxispfad verfolgt realistische Klimaziele bis 2045 und kombiniert soziale Gerechtigkeit mit wirksamer CO₂-Reduktion: erneuerbare Wärme statt teurer Dämmstandards, geringere staatliche Förderbedarfe und bezahlbare Mieten durch wirtschaftlich sinnvolle Sanierungen. Statt Bürokratie setzt er auf klare, planbare Regeln und stärkt den Erhalt bestehender Gebäude.

Auch der generationengerechte Umbau darf nicht vernachlässigt werden. Allein in Dresden werden bis 2045 rund 27.400 barrierearme Seniorenwohnungen benötigt – ein Bedarf, der mit dem Eintritt der Baby-Boomer ins Rentenalter weiter steigen wird. Barrierefreiheit dient nicht nur Älteren, sondern auch Familien. Die „graue Wohnungsnot“ droht nicht nur in Metropolen, sondern auch im ländlichen Raum. „Ein generationengerechter Umbau bietet die Chance, Leerstand zu vermeiden, Menschen ein selbstbestimmtes Wohnen im Alter zu ermöglichen und das Wohnangebot insgesamt attraktiver zu gestalten. Denn am Ende darf nicht vergessen werden: Der Hauptzweck einer Wohnung ist es, ein komfortables Zuhause zu bieten – ein Ort, an dem sich Menschen wohlfühlen“, sagt Verbandsdirektor Alexander Müller vom vdw Sachsen.

Bestandserhalt und Neubau müssen Hand in Hand gehen

Dabei dürfen Bestandserhalt und Neubau nicht gegeneinander ausgespielt werden – sie müssen Hand in Hand gehen. „Wir brauchen nicht nur den Erhalt unserer Wohnungsbestände, sondern auch mutigen und bezahlbaren Neubau. Die Menschen in Mitteldeutschland dürfen nicht die Leidtragenden von Bürokratie, steigenden Baukosten und fehlender Förderung sein. Wir appellieren an die neue Bundesregierung: Geben Sie uns die Werkzeuge in die Hand, damit wir als Wohnungswirtschaft weiter Verantwortung übernehmen können – für sozialen Zusammenhalt, bezahlbaren Wohnraum und eine lebenswerte Zukunft“, fordert VSWG-Vorstand Mirjam Philipp.

Doch dafür braucht die mitteldeutsche Wohnungswirtschaft endlich die nötigen Rahmenbedingungen. Die aktuellen Baukosten und Zinsen erfordern zur Refinanzierung Mieten von 18 bis 20 Euro pro Quadratmeter. Das ist für viele Menschen schlicht nicht bezahlbar. „Deshalb fordern wir eine konsequente Entlastung: Verschlanktes Baurecht, praxisnahe und bezahlbare Standards statt Überregulierung, schnellere Genehmigungs-verfahren und vor allem: eine verlässliche, langfristige und maßgeschneiderte Förderung – nicht nur für Neubau, sondern auch für den Bestand, sagt Mirjam Philipp während der Pressekonferenz. Und sie führt weiter aus: „Außerdem braucht es endlich die Anerkennung, dass Bestandserhalt und Neubau keine Gegensätze sind. Beides ist unverzichtbar, um den sozialen Zusammenhalt, die Klimaziele und die Stärkung unserer Regionen unter einen Hut zu bringen. Wir sagen: Machen statt blockieren – ermöglichen statt erschweren. Die neue Bundesregierung hat es jetzt in der Hand, die richtigen Weichen zu stellen. Wir sind bereit – aber wir brauchen Verlässlichkeit.“

Finanzierung der Herausforderungen durch eine faire Lastenverteilung

Zwischen Mietern, Vermietern, der öffentlichen Hand und den Energieversorgern nehmen letztere eine immer entscheidendere Rolle ein, um das Wohnen bezahlbar zu halten. „Nur durch eine faire Lastenverteilung und gemeinsame Kraftanstrengung aller werden sich die Herausforderungen meistern lassen. Die Vermieter werden sich um Effizienz bei der Sanierung und dem Betrieb ihrer Wohnungen bemühen, Mieter und Mieterinnen können über ihr Verbrauchsverhalten einen entscheidenden Einfluss nehmen und die öffentliche Hand kann mit ausreichend hohen Fördermitteln und möglichst wenig Regularien auf dem Wohnungsmarkt unterstützen. Die Energieversorger müssen unbedingt bis zum Verbraucher denken und Kooperation mit Wohnungsunternehmen eingehen, um die optimalen Lösungen zu finden. Im Mittelpunkt sollte dabei immer Kosteneffizienz in Erzeugung und Dienstleistung stehen. Außerdem sollte meiner Meinung nach auch ein adjustiertes Geschäftsmodell diskutiert werden. Damit meine ich die Beteiligung der Großvermieter an den ersparten Kosten durch Kundenbetreuung- und Inkasso-Outsourcing“, sagt Frank Emrich, Verbandsdirektor des Verbandes Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V..

Leerstandsprobleme lösen, ländliche Räume stärken

Die Herausforderungen und Handlungsnotwendigkeiten für schrumpfende ländliche Räume in Ostdeutschland sind enorm. Die Absicherung einer leistungsfähigen Daseinsvorsorge bei sinkenden Bevölkerungszahlen und einem altersstrukturellen Wandel bedarf einer Neuausrichtung der gesamten Infrastruktur im ländlichen Raum.

Viele Kommunen mit Haushaltssicherungskonzepten und hoher Verschuldung durch Kassenkredite sind zur Übernahme freiwilliger Aufgaben der Daseinsvorsorge kaum noch in der Lage und es bedarf daher einer deutlichen Verbesserung und Stärkung der kommunalen Finanzen.

Die Bereitstellung einer nachhaltigen Städtebau- und Wohnungsbauförderung

und Konzentration dieser Mittel auf den Bestand zur Finanzierung der notwendigen Investitionen in Energieeffizienz und Barrierereduzierung ist dringend geboten. Dabei bedarf es einer spürbaren Erhöhung der Zuschussförderung“ betont Jens Zillmann, Verbandsdirektor des Verbandes der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt e.V..

Die mitteldeutsche Wohnungswirtschaft steht bereit, Verantwortung zu übernehmen – für bezahlbaren Wohnraum, für soziale Stabilität und für eine nachhaltige Zukunft.

Dresden, 25. März 2025. Die sächsische Landesregierung hat im Rahmen der aktuellen Haushaltsverhandlungen das Landesrückbauprogramm gestrichen – und das, obwohl es erst im vergangenen Jahr aufgestockt wurde.

„Diese kurzfristige Entscheidung sendet ein fatales Signal“, betont VSWG-Vorstand Mirjam Philipp. „Statt verlässlicher und planbarer Rahmenbedingungen, die für die Wohnungswirtschaft unerlässlich sind, herrscht nun erneut Unsicherheit.“ Besonders im ländlichen Raum sei der Rückbau weiterhin dringend notwendig.

Auch Alexander Müller, Verbandsdirektor des vdw Sachsen, zeigt sich enttäuscht: „Unsere Mitgliedsunternehmen – Wohnungsgenossenschaften und kommunale Wohnungsgesellschaften – haben bis 2030 einen Rückbaubedarf von bis zu 5.000 Wohnungen gemeldet.“

Dass das Rückbauprogramm im vergangenen Jahr nicht vollständig ausgeschöpft wurde, sei kein Zeichen mangelnden Interesses, so Müller weiter. Eine Kleine Anfrage im Sächsischen Landtag und die Antwort des zuständigen Staatsministeriums SMIL belegen das Gegenteil: Von den bereitgestellten 3 Millionen Euro wurden rund 1,75 Millionen Euro abgerufen, über 300 Wohnungen konnten damit zurückgebaut werden. Angesichts des späten Programmstarts Mitte 2024 sei dies eine bemerkenswert hohe Abrufquote. „Diese hätte noch deutlich besser ausfallen können, wenn – wie von unseren Verbänden wiederholt gefordert – auch Teilrückbaumaßnahmen förderfähig gewesen wären“, resümiert Müller.

„Wir setzen nun umso stärker darauf, dass die bestehenden Förderinstrumente im sozialen Wohnungsbau weitergeführt und verbessert werden“, fordern Philipp und Müller gemeinsam.

Insbesondere die Richtlinien preisgünstiger Mietwohnraum (pMW) für die Sanierung sowie gebundener Mietwohnraum (gMW) für den Neubau müssten so ausgestaltet sein, dass sie im Sanierungsbereich weiterhin praktikabel und beim Neubau wirtschaftlich tragfähig bleiben.