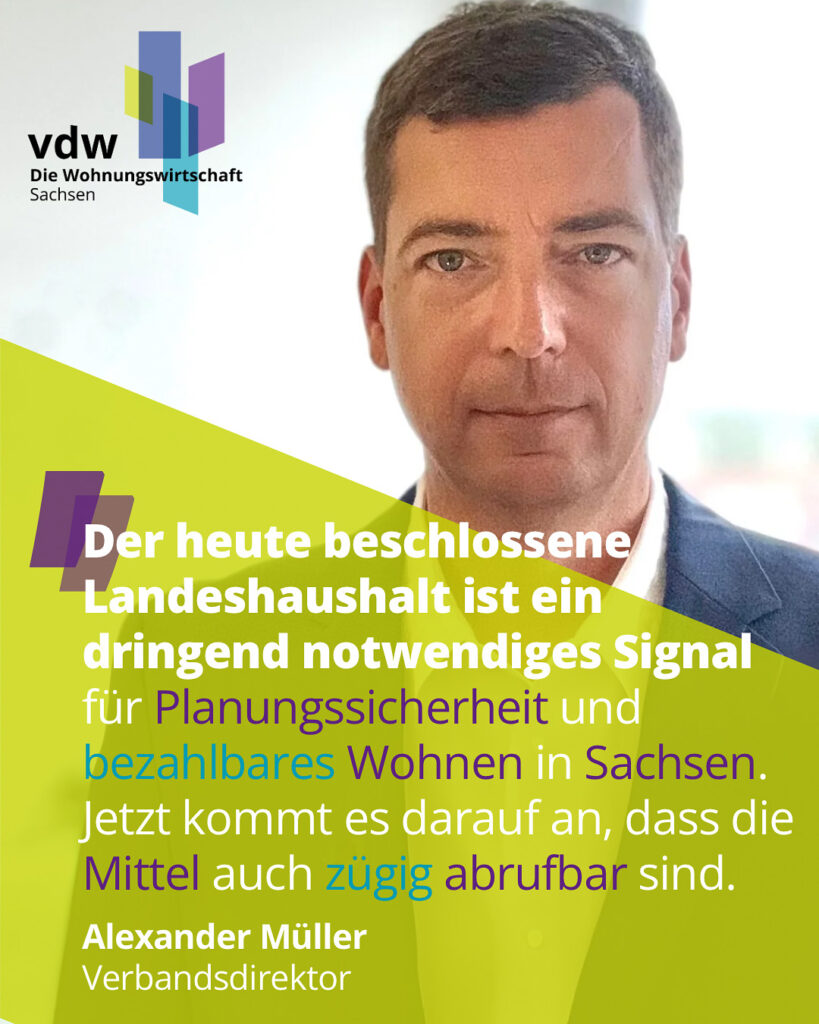

Am 26. Juni hat der Sächsische Landtag nach langen und häufig emotional geführten Beratungen der Doppelhaushalt 2025/2026 beschlossen. Das Votum fiel zu später Stunde. Das gilt nicht nur für die Uhrzeit, sondern generell, immerhin ist bereits ein halbes Jahr vorüber.

Es ist daher eine 𝗱𝗿𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻𝗱 𝗻𝗼𝘁𝘄𝗲𝗻𝗱𝗶𝗴𝗲 𝗘𝗻𝘁𝘀𝗰𝗵𝗲𝗶𝗱𝘂𝗻𝗴, die für unsere Branche eine zentrale Grundlage für 𝗣𝗹𝗮𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘀𝗶𝗰𝗵𝗲𝗿𝗵𝗲𝗶𝘁 𝘂𝗻𝗱 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀𝗸𝗹𝗮𝗿𝗵𝗲𝗶𝘁 darstellt. Es bleibt ein 𝗦𝗽𝗮𝗿𝗵𝗮𝘂𝘀𝗵𝗮𝗹𝘁, mit zum Teil schmerzhaften Einschnitten und hohen Risiken – auch für die sozial orientierte Wohnungswirtschaft. Aber: 𝗜𝗻𝗻𝗲𝗿𝗵𝗮𝗹𝗯 𝗱𝗶𝗲𝘀𝗲𝗿 𝗲𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻 𝗦𝗽𝗶𝗲𝗹𝗿𝗮̈𝘂𝗺𝗲 𝗶𝘀𝘁 𝗲𝘀 𝗴𝗲𝗹𝘂𝗻𝗴𝗲𝗻, 𝗱𝗲𝗿 𝗦𝗮𝗻𝗶𝗲𝗿𝘂𝗻𝗴 𝘂𝗻𝗱 𝗱𝗲𝗺 𝗕𝗮𝘂 𝗯𝗲𝘇𝗮𝗵𝗹𝗯𝗮𝗿𝗲𝗿 𝗪𝗼𝗵𝗻𝘂𝗻𝗴𝗲𝗻 𝘄𝗲𝗶𝘁𝗲𝗿𝗵𝗶𝗻 𝗵𝗼𝗵𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮̈𝘁 𝗲𝗶𝗻𝘇𝘂𝗿𝗮̈𝘂𝗺𝗲𝗻. Die zugesagte finanzielle Unterstützung ist ein wichtiges Signal für die Wohnungsunternehmen im Freistaat.

Durch konstruktive Verhandlungen im Rahmen einer Mehrheitsfindung zwischen den beteiligten Fraktionen wurden gegenüber dem ersten Entwurf noch konkrete und von uns geforderte Verbesserungen für unsere Belange erreicht.

So wird zum Beispiel der barrierefreie Umbau im Zusammenhang mit dem Förderprogramm für Wohnraumanpassung wieder mit einem zweistelligen Millionenbetrag bedient. In einem erfolgreichen Entschließungsantrag (-> DOWNLOAD ENTSCHLIESSUNGSANTRAG) wurde zudem eine Verbesserung des aktuellen Förderung des sozialen Wohnungsneubaus angemahnt. Für den Denkmalschutz gibt es ebenfalls einen deutlichen Betrag mehr, so dass auch mehr unter diesem stehende Gebäude ertüchtigt werden könnten. Und bezüglich der unsere Unternehmen nach wie vor massiv belastenden unverschuldeten Altschulden soll der Freistaat über den Bundesrat auf der Bundesebene aktiv werden.

Jetzt kommt es darauf an, dass 𝗱𝗶𝗲 𝗠𝗶𝘁𝘁𝗲𝗹 𝗮𝘂𝗰𝗵 𝘇𝘂̈𝗴𝗶𝗴 𝗮𝗯𝗿𝘂𝗳𝗯𝗮𝗿 𝘀𝗶𝗻𝗱 – denn nur dann können unsere Unternehmen weiter bauen, sanieren und modernisieren. Und: Die Haushaltsplanungen für die Jahre nach 2026 stehen bald an. 𝗗𝗮𝗿𝗮𝘂𝗳 𝗺𝘂̈𝘀𝘀𝗲𝗻 𝘄𝗶𝗿 𝗯𝘂𝗰𝗵𝘀𝘁𝗮̈𝗯𝗹𝗶𝗰𝗵 𝗮𝘂𝗳𝗯𝗮𝘂𝗲𝗻 𝗸𝗼̈𝗻𝗻𝗲𝗻.

Konstruktiver und zielorientierter Austausch auf der Podiumsdiskussion im Rahmen des Netzwerkabends des sächsischen Holzbautags am 29. April. Unter der Moderation von Stephan Bischof diskutieren Annette Rothenberger-Temme vom Sächsischen Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung, CDU-Bundestagsabgeordneter Lars Rohwer, Frank Wießner vom BFW Landesverband Mitteldeutschland und Verbandsdirektor Alexander Müller zum Thema „Wie kommen wir zu einem klimaneutralen und bezahlbaren Wohngebäudebestand?“ Alexander Müller legte dabei einmal mehr die Vorteile der Initiative Praxispfad CO2-Reduktion im Gebäudesektor nahe an welcher sich auch der vdw Sachsen beteiligt und erläuterte sie. Vielen Dank an alle Mitwirkenden für die aufgeschlossene Debatte.

Gemeinsames Treffen von Mirjam Philipp vom Partnerverband VSWG und unserem Verbandsdirektor Alexander Müller am 14. April mit Thomas Löser, dem wohnungspolitischen Sprecher der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Sächsischen Landtag. Neben dem Abgleich zu Themen wie Sanierung, #eubau und Förderung wurde dabei auch die Idee und die Fakten hinter der Initiative Praxispfad CO2-Reduktion im Gebäudesektor vorgestellt, welcher sich unsere Verbände angeschlossen haben. Auch wenn die Bündnisgrünen keine Regierungsverantwortung mehr haben, bleiben sie nicht nur wegen der in Sachsen auf zusätzliche Stimmen angewiesenen Koalition ein wichtiger Gesprächspartner. Vielen Dank daher an Thomas Löser für den offenen und konstruktiven Austausch!

Was für ein fantastisches Resümee unserer ersten Mitteldeutschen Zukunftstagung Leipzig. Wir waren begeistert vom spannenden und informativen Programm.

Unter der Fragestellung „Kursänderung in Sicht?” hatten wir uns mit den zentralen Herausforderungen und Chancen der mitteldeutschen Wohnungswirtschaft auseinandergesetzt. Themen wie Nachhaltigkeitsberichterstattung, innovative Geschäftsmodelle und technische Lösungen für die Zukunft standen im Mittelpunkt. Die Vorträge, Diskussionen und der Austausch haben uns wertvolle Impulse gegeben, um den Wandel aktiv zu gestalten und die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen.

Ganz außergewöhnlich war die Vielfalt der Perspektiven: Von praxisnahen Einblicken in nachhaltigen Stadtumbau bis hin zu zukunftsweisenden Finanzierungsmodellen – all das hat gezeigt, wie innovativ und engagiert unsere Branche ist. Ein großer Dank an alle Referentinnen und Referenten, die mit ihren Beiträgen nicht nur ihr Fachwissen geteilt, sondern auch Inspiration geliefert haben. Ebenso Danke an die Sponsoren und Aussteller, deren Unterstützung diese Veranstaltung erst möglich gemacht hat. Eine großartige Leistung haben auch unsere Moderatorin Cornelia Heller und das Orga-Team geleistet.

Ein herzliches Dankeschön aber insbesondere auch an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir waren wir schier überwältigt von dem enormen Zuspruch. Wir waren restlos ausgebucht und einen besseren Beweis dafür, dass wir mit unseren Themen richtig lagen, gibt es nicht.

Ist nun aber eine Kursänderung in Sicht? Das ist selbstverständlich eine Frage, die wir – nicht zuletzt auf unserer vorgelagerten Pressekonferenz an die Politik gestellt haben. Aber die Frage richtet sich natürlich vor allem auch an uns selbst und wir haben auf dieser Tagung Antworten darauf erhalten und gegeben die sich mit einem klaren JA beschreiben lassen. Die gewonnenen Erkenntnisse sind der passende Kompass, um gemeinsam in Richtung einer zukunftsfähigen Wohnungswirtschaft zu steuern.

Und bei diesem Erfolg ist klar, es muss und es wird auch in Zukunft wieder eine Mitteldeutsche Zukunftstagung geben. Und das funktioniert nur deshalb so gut, weil unsere mitteldeutschen Wohnungsunternehmen und unsere mitteldeutschen Verbände so wunderbar zusammenarbeiten.

Zur Sicherung des bezahlbaren Wohnens

Leipzig, 1. April 2025 – Die mitteldeutschen Verbände der sozial orientierten Wohnungswirtschaft fordern in einer gemeinsamen Pressekonferenz eine stärkere politische Unterstützung zur Sicherung des bezahlbaren Wohnraums. Sie benennen konkrete Maßnahmen, um soziale Stabilität zu gewährleisten und die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit der Wohnungsunternehmen zu erhalten. Sie appellieren an die politischen Entscheidungsträger, diese Maßnahmen in ihre wohnungspolitischen Programme aufzunehmen, um den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen des Wohnungsmarktes wirksam zu begegnen.

Sozial orientierte Wohnungsunternehmen: Garant für bezahlbares Wohnen

„Die kommunalen Wohnungsgesellschaften und die Wohnungsgenossenschaften aus Mitteldeutschland sind ein Garant für soziale Stabilität in den Nachbarschaften und Quartieren unserer Städte und Gemeinden. In den rund 1,1 Mio. Wohnungen finden fast 2 Mio. Menschen ein sicheres und bezahlbares Zuhause. Durch die bereits heute absehbaren enormen Veränderungen in der nächsten Dekade stehen unsere Mitgliedsunternehmen jedoch vor Herausforderungen, die sie an die wirtschaftliche Belastungsgrenze und in Teilen auch darüber hinausbringen werden. Es braucht einen engen Schulterschluss zwischen Gesellschaft, Politik und Wohnungswirtschaft, um die Transformationsprozesse in unseren Ländern auch zukunftsoptimistisch anzugehen. – Hier und heute, nicht erst in fünf oder zehn Jahren,“ sagt Dr. Matthias Kuplich, Verbandsdirektor des VdWg Verband der Wohnungsgenossenschaften Sachsen-Anhalt.

Transformation der Wohnungsbestände pragmatisch und wirtschaftlich gestalten

Verbandsdirektor Alexander Müller vom vdw Sachsen ergänzt: „Der Gebäudesektor stellt eine der größten Herausforderungen auf dem Weg zur Klimaneutralität dar – eine Herausforderung, die bezahlbar und sozial gerecht gestaltet werden muss.“ Ein neuer wissenschaftlich fundierter Ansatz zeigt, dass dies möglich ist: durch den Praxispfad zur CO₂-Reduktion im Gebäudesektor anstelle starrer Effizienzstandards. Dieser Praxispfad verfolgt realistische Klimaziele bis 2045 und kombiniert soziale Gerechtigkeit mit wirksamer CO₂-Reduktion: erneuerbare Wärme statt teurer Dämmstandards, geringere staatliche Förderbedarfe und bezahlbare Mieten durch wirtschaftlich sinnvolle Sanierungen. Statt Bürokratie setzt er auf klare, planbare Regeln und stärkt den Erhalt bestehender Gebäude.

Auch der generationengerechte Umbau darf nicht vernachlässigt werden. Allein in Dresden werden bis 2045 rund 27.400 barrierearme Seniorenwohnungen benötigt – ein Bedarf, der mit dem Eintritt der Baby-Boomer ins Rentenalter weiter steigen wird. Barrierefreiheit dient nicht nur Älteren, sondern auch Familien. Die „graue Wohnungsnot“ droht nicht nur in Metropolen, sondern auch im ländlichen Raum. „Ein generationengerechter Umbau bietet die Chance, Leerstand zu vermeiden, Menschen ein selbstbestimmtes Wohnen im Alter zu ermöglichen und das Wohnangebot insgesamt attraktiver zu gestalten. Denn am Ende darf nicht vergessen werden: Der Hauptzweck einer Wohnung ist es, ein komfortables Zuhause zu bieten – ein Ort, an dem sich Menschen wohlfühlen“, sagt Verbandsdirektor Alexander Müller vom vdw Sachsen.

Bestandserhalt und Neubau müssen Hand in Hand gehen

Dabei dürfen Bestandserhalt und Neubau nicht gegeneinander ausgespielt werden – sie müssen Hand in Hand gehen. „Wir brauchen nicht nur den Erhalt unserer Wohnungsbestände, sondern auch mutigen und bezahlbaren Neubau. Die Menschen in Mitteldeutschland dürfen nicht die Leidtragenden von Bürokratie, steigenden Baukosten und fehlender Förderung sein. Wir appellieren an die neue Bundesregierung: Geben Sie uns die Werkzeuge in die Hand, damit wir als Wohnungswirtschaft weiter Verantwortung übernehmen können – für sozialen Zusammenhalt, bezahlbaren Wohnraum und eine lebenswerte Zukunft“, fordert VSWG-Vorstand Mirjam Philipp.

Doch dafür braucht die mitteldeutsche Wohnungswirtschaft endlich die nötigen Rahmenbedingungen. Die aktuellen Baukosten und Zinsen erfordern zur Refinanzierung Mieten von 18 bis 20 Euro pro Quadratmeter. Das ist für viele Menschen schlicht nicht bezahlbar. „Deshalb fordern wir eine konsequente Entlastung: Verschlanktes Baurecht, praxisnahe und bezahlbare Standards statt Überregulierung, schnellere Genehmigungs-verfahren und vor allem: eine verlässliche, langfristige und maßgeschneiderte Förderung – nicht nur für Neubau, sondern auch für den Bestand, sagt Mirjam Philipp während der Pressekonferenz. Und sie führt weiter aus: „Außerdem braucht es endlich die Anerkennung, dass Bestandserhalt und Neubau keine Gegensätze sind. Beides ist unverzichtbar, um den sozialen Zusammenhalt, die Klimaziele und die Stärkung unserer Regionen unter einen Hut zu bringen. Wir sagen: Machen statt blockieren – ermöglichen statt erschweren. Die neue Bundesregierung hat es jetzt in der Hand, die richtigen Weichen zu stellen. Wir sind bereit – aber wir brauchen Verlässlichkeit.“

Finanzierung der Herausforderungen durch eine faire Lastenverteilung

Zwischen Mietern, Vermietern, der öffentlichen Hand und den Energieversorgern nehmen letztere eine immer entscheidendere Rolle ein, um das Wohnen bezahlbar zu halten. „Nur durch eine faire Lastenverteilung und gemeinsame Kraftanstrengung aller werden sich die Herausforderungen meistern lassen. Die Vermieter werden sich um Effizienz bei der Sanierung und dem Betrieb ihrer Wohnungen bemühen, Mieter und Mieterinnen können über ihr Verbrauchsverhalten einen entscheidenden Einfluss nehmen und die öffentliche Hand kann mit ausreichend hohen Fördermitteln und möglichst wenig Regularien auf dem Wohnungsmarkt unterstützen. Die Energieversorger müssen unbedingt bis zum Verbraucher denken und Kooperation mit Wohnungsunternehmen eingehen, um die optimalen Lösungen zu finden. Im Mittelpunkt sollte dabei immer Kosteneffizienz in Erzeugung und Dienstleistung stehen. Außerdem sollte meiner Meinung nach auch ein adjustiertes Geschäftsmodell diskutiert werden. Damit meine ich die Beteiligung der Großvermieter an den ersparten Kosten durch Kundenbetreuung- und Inkasso-Outsourcing“, sagt Frank Emrich, Verbandsdirektor des Verbandes Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V..

Leerstandsprobleme lösen, ländliche Räume stärken

Die Herausforderungen und Handlungsnotwendigkeiten für schrumpfende ländliche Räume in Ostdeutschland sind enorm. Die Absicherung einer leistungsfähigen Daseinsvorsorge bei sinkenden Bevölkerungszahlen und einem altersstrukturellen Wandel bedarf einer Neuausrichtung der gesamten Infrastruktur im ländlichen Raum.

Viele Kommunen mit Haushaltssicherungskonzepten und hoher Verschuldung durch Kassenkredite sind zur Übernahme freiwilliger Aufgaben der Daseinsvorsorge kaum noch in der Lage und es bedarf daher einer deutlichen Verbesserung und Stärkung der kommunalen Finanzen.

Die Bereitstellung einer nachhaltigen Städtebau- und Wohnungsbauförderung

und Konzentration dieser Mittel auf den Bestand zur Finanzierung der notwendigen Investitionen in Energieeffizienz und Barrierereduzierung ist dringend geboten. Dabei bedarf es einer spürbaren Erhöhung der Zuschussförderung“ betont Jens Zillmann, Verbandsdirektor des Verbandes der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt e.V..

Die mitteldeutsche Wohnungswirtschaft steht bereit, Verantwortung zu übernehmen – für bezahlbaren Wohnraum, für soziale Stabilität und für eine nachhaltige Zukunft.

Verbandsdirektor Alexander Müller und Mirjam Philipp, Vorstand unseres Partnerverbands VSWG haben am 20. März beim „Forum Klimaneutraler und bezahlbarer Wohngebäudebestand” im Sächsisches Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung den Praxispfad CO2Reduktion erläutert und warum der Gebäudesektor eine grundlegende Neuausrichtung braucht. Eine von Wissenschaftlern getragene Strategie für effektiven Klimaschutz, bezahlbares Wohnen und wirtschaftliche Machbarkeit ist der Praxispfad CO2-Reduktion im Gebäudesektor statt des Gebäude-Effizienzstandards.

Der Praxispfad zeigt, dass es einen realistischen, wirksamen und sozial gerechten Weg zu den Klimaschutzzielen 2045 gibt:

✔ Schnelle CO₂-Reduktion durch erneuerbare Wärme statt ineffizienter, teurer Dämmstandard

✔ Staatlicher Förderbedarf fällt um fast 2/3 deutlich geringer aus

✔ Bezahlbare Mieten durch wirtschaftlich sinnvolle Sanierungen

✔ Einfachere, planbare Regeln statt Bürokratie

✔ Erhalt und Nutzung bestehender Gebäude statt Abriss und Neubau

✔ Quartiers- und Flottenansätze – also Einbeziehung ganzer Wohnviertel – für eine effizientere Energiewende

✔ Konform mit EU-Recht (EPBD)

✔ Strom-Mehrbedarf kann durch erneuerbare Energien gedeckt werden – Praxispfad ist insgesamt kostengünstiger

Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, so wie der Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. und der vdw Sachsen Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e. V. und viele unserer Mitgliedsunternehmen Teil der Initiative Praxispfad CO2-Reduktion im Gebäudesektor zu werden gibt es auf der Seite https://www.initiativepraxispfad.de

Regelmäßig treffen sich die hauptamtlichen Vorstände und Verbandsdirektoren der mitteldeutschen sozial orientierten Wohnungsverbände. Am 10. Dezember trat der VdWg Verband der Wohnungsgenossenschaften Sachsen-Anhalt e. V. in Magdeburg als Gastgeber auf. Auf der Agenda standen neben der Auswertung der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen unter anderem auch die koordinierte Positionierung zur Bundestagswahl und die gemeinsame Mitteldeutsche Tagung “Kursänderung in Sicht? – Ein Kompass für die mitteldeutsche Wohnungswirtschaft” am 1./2. April 2025 im Penta Hotel Leipzig. Diesen Termin schon unbedingt vormerken! Es wird aber längst nicht die einzige Gelegenheit sein, wo wir mit einer starken, einer mitteldeutschen Stimme sprechen. Ein herzliches Danke an Gastgeber Dr. Matthias Kuplich und an Mirjam Philipp vom VSWG, Frank Emrich vom vtw Thüringen und Jens Zillmann vom vdw Sachsen-Anhalt.

Wie sich Leerstand aktivieren lässt, das war am 12. November Thema eines Treffens der ostdeutschen Wohnungsverbände in Berlin bei Klara Geywitz, der Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Eine Handlungsstrategie will die Ministerin zeitnah offiziell vorlegen, heute nannte sie Eckpunkte und stellte sie zur Diskussion. Wir nehmen mit, dass verstanden wurde, dass es nicht nur Regionen und Städte mit Wohnungsmangel gibt, sondern insbesondere auch bei uns in Ostdeutschland und Sachsen vielfach noch ein zu hoher Leerstand existiert der nicht nur unattraktiv sondern teilweise auch existenzbedrohend für die Wohnungsunternehmen ist. Um das zu ändern braucht es Investitionen in den Bestand, die Infrastruktur, Quartiersdenken, generell eine Angleichung und ein Anstieg der Lebensverhältnisse, mehr Verantwortung und Spielräume aber auch nach wie vor Rückbau. Von ihrer Handlungsstrategie wird die aktuelle Regierung nicht wirklich mehr etwas umsetzen können. Wir begrüßen aber ausdrücklich, dass eine solche erarbeitet wurde und erwarten, dass die nachfolgende Regierung, wie auch immer sie sich zusammensetzt, diese Punkte aufgreift und weiterhin den Dialog und Austausch mit uns sucht.

Intensiver fachlicher Austausch am 30. August in unserer Geschäftsstelle mit Lars Rohwer. Der Dresdner sitzt für die CDU im Bundestag und ist dort Mitglied des Ausschusses Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. Und genau um diese Themen ging es auch, ganz konkret um einfach(er)es Bauen aber auch Sanieren im Bestand, um Ansätze gegen den Leerstand außerhalb der Metropolen, um Herausforderungen im Zusammenhang mit der Ansiedlung der Halbleiterindustrie in Dresden, um (Über)Regulierungen und nicht zuletzt um die noch immer noch nicht gelöste Altschuldenproblematik. Vielen Dank für das konstruktive und lösungsorientierte Gespräch!

Am Dienstag, 12. September, hatten wir Bundesbauministerin Klara Geywitz in Meißen zu einem Gespräch zu Gast. Wir, das sind die bei unserem Bundesverband GdW organisierten mitteldeutschen Wohnungsverbände VSWG, vdw Sachsen, VdWg, VdW Sachsen-Anhalt und vtw Thüringen. Bei dem bewusst ohne Presse und verbindliche Agenda angelegten Treffen wurden alle Probleme, Sorgen und Lösungsansätze diskutiert, welche die ostdeutsche und insbesondere mitteldeutsche Wohnungswirtschaft bewegen. Ob überambitionierte oder ineffiziente Vorgaben, zu hohe Sanierungs- und Baukosten, Leerstand, mangelnde Förderung und Beteiligung, überbordende Bürokratie und essenzielle Unterschiede sowohl zwischen Stadt und Land als auch Ost und West, nichts wurde in den anderthalb Stunden ausgelassen. Bei einigen dieser Punkte setzen wir nun auch auf konkrete Unterstützung und Verbesserungen. Wir danken daher Klara Geywitz für das aktive Zuhören, das aufrichtige Verständnis, die detaillierten Ausführungen und die offene und konstruktive Auseinandersetzung mit uns und den Belangen der mitteldeutschen Wohnungswirtschaft. Außerdem freuen uns über die zugesagte Fortsetzung der Gespräche in dieser Runde.

Brief mit Zusammenfassung des Gesprächs an Frau Geywitz zum Download

Die Abstimmungen zu den Reformplänen der Ampelkoalition bezüglich des Gebäudeenergiegesetzes und den damit verbundenen Zielen des Klimaschutzes und der Energieunabhängigkeit laufen auf Hochtouren.

Der entsprechende Gesetzesentwurf derBundesregierung vom 20. April 2023 (Link zum Download: 0170-23) sieht unter anderem vor, dass neue Heizungsanlagen ab dem 01. Januar 2024 möglichst mit zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollen. Die Erfüllung dieser Verpflichtung kann demnach in vielfältiger Weise, z.B. auch durch den Anschluss an ein Wärmenetz erfüllt werden. Bestehende Heizungen dürften weiterbetrieben, havarierte Heizungen repariert werden. Für defekte Heizungsanlagen sowie dezentrale Heizungsanlagen gelten nach dem Entwurf Übergangsfristen von mindestens drei Jahren.

Zusätzlich gibt es Härtefallregelungen und Fördermaßnahmen, die allerdings noch justiert werden müssen. Einen ersten Überblick über die geplanten Förderungen, die über die bisherige BEG-Förderung hinausgehen soll, gibt es hier: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/F/faq-gebaeudeenergiegesetz-geg.pdf?__blob=publicationFile&v=33 Neben der regulären Förderung von 30 Prozent soll es verschiedene Boni geben, etwa von weiteren 20 Prozent, wenn keine Rechtspflicht zum Austausch besteht. Die Förderquote soll maximal 50 Prozent betragen, aber mit zinsverbilligten Darlehen ergänzt werden können.

Dämm- und weitere Einzelmaßnahmen sollen – wie bisher – im Rahmen der bisherigen BEG-Förderung gefördert werden.

Dessen ungeachtet soll es nach dem Gesetzesentwurf bei der bisherigen Regelung zum “Austieg aus der Wärmegewinnung mit fossilen Brennstoffen” verbleiben, so dass fossile Brennstoffe maximal bis zum 31. Dezember 2044 genutzt werden dürfen. Bestehende Gas- und Ölheizungen sollen grundsätzlich entsprechend der derzeitigen Regelung in den §§ 72, 73 GEG nach 30 Jahren ausgetauscht werden müssen, wenn es sich nicht um Niederwert- oder Brennwertkessel handelt.

Zum laufenden Gesetzgebungsverfahren können Sie sich hier informiert halten: https://dip.bundestag.de/drucksache/entwurf-eines-gesetzes-zur-%C3%A4nderung-des-geb%C3%A4udeenergiegesetzes-zur-%C3%A4nderung-der/267146

Unseren Mitgliedsunternehmen werden wir voraussichtlich bis Mitte Juni 2023 – wenn sich die politischen Akteure weitgehend geeinigt haben – zu diesem ein kostenfreies Webinar anbieten. Das für den 25. Mai 2023 geplante Webinar mussten wir leider absagen, weil sich die politischenRahmenbedingungen kurzfristig geändert haben und die Perspektiven derzeit unsicher scheinen.

Urteile vom 8. Juli 2020 – VIII ZR 163/18 und VIII ZR 270/18

Der unter anderem für das Wohnraummietrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 08. Juli 2020 in zwei Verfahren entschieden, dass ein Mieter, dem eine unrenovierte Wohnung als vertragsgemäß überlassen wurde und auf den die Schönheitsreparaturen nicht wirksam abgewälzt wurden, vom Vermieter die Durchführung von Schönheitsreparaturen verlangen kann, wenn eine wesentliche Verschlechterung des Dekorationszustandes eingetreten ist. Allerdings hat er sich in diesem Fall nach Treu und Glauben an den hierfür anfallenden Kosten (regelmäßig zur Hälfte) zu beteiligen, weil die Ausführung der Schönheitsreparaturen zu einer Verbesserung des vertragsgemäßen (unrenovierten) Dekorationszustands der Wohnung bei Mietbeginn führt.

Sachverhalt und Prozessverlauf:

Verfahren VIII ZR 163/18:

Die Kläger mieteten im Jahr 2002 von der beklagten Vermieterin eine bei Überlassung unrenovierte Wohnung in Berlin. Da sich aus ihrer Sicht der Zustand der Wohnungsdekoration zwischenzeitlich verschlechtert habe, forderten sie die Beklagte im März 2016 vergeblich auf, Tapezier- und Anstricharbeiten gemäß einem beigefügten Kostenvoranschlag ausführen zu lassen. Die auf Zahlung eines entsprechenden Vorschusses in Höhe von (zuletzt) 7.312,78 € gerichtete Klage hatte in den Vorinstanzen keinen Erfolg.

Zur Begründung hat das Landgericht (LG Berlin, 18. Zivilkammer) ausgeführt, den Klägern stehe ein Vorschussanspruch aus § 536a Abs. 2 Nr. 1 BGB nicht zu, da die Mietsache aufgrund ihres dekorativen Verschleißes nicht mangelhaft (§ 536 Abs. 1 BGB) geworden sei. Da die Schönheitsreparaturklausel im Mietvertrag unwirksam sei, sei zwar grundsätzlich der Vermieter zur Instandhaltung verpflichtet. Auch sei davon auszugehen, dass sich der Zustand der Wohnungsdekoration nach einer Mietzeit von 14 Jahren im Vergleich zum (unrenovierten) Anfangszustand weiter verschlechtert habe. Jedoch hätten die Kläger diesen Zustand als vertragsgemäß akzeptiert, so dass ein Anspruch auf Vornahme von Renovierungsarbeiten gegen den Vermieter von vorne herein ausscheide, zumal dadurch eine deutlich über den vertragsgemäß geschuldeten Zustand der Wohnung hinausgehende Verbesserung erzielt würde, welche die Beklagte nicht schulde. Ein Anspruch des Mieters auf ein Tätigwerden des Vermieters bestehe nur dann, wenn die Wohnung zwischenzeitlich “verkommen” und “Substanzschäden” vorzubeugen sei. Dafür sei nichts ersichtlich.

Verfahren VIII ZR 270/18:

In diesem Verfahren begehrt der Mieter (im Rahmen einer Widerklage) die Verurteilung der Vermieterin zur Vornahme konkret bezeichneter Schönheitsreparaturen. Die Wohnung war ihm bei Mietbeginn im Jahr 1992 von der Rechtsvorgängerin der Vermieterin unrenoviert überlassen worden. Im Dezember 2015 forderte er die Vermieterin vergeblich auf, die aus seiner Sicht zur Beseitigung des mangelhaften Renovierungszustands erforderlichen Malerarbeiten in der Wohnung auszuführen. Die Klage hatte in den Vorinstanzen Erfolg.

Zur Begründung hat das Landgericht (LG Berlin, 63. Zivilkammer) ausgeführt, dem Beklagten stehe ein Anspruch auf Durchführung der von ihm geforderten Instandhaltungsarbeiten aus § 535 Abs. 1 Satz 2 BGB zu. Zwar bestimme sich die Erhaltungspflicht des Vermieters nach dem Zustand der Mietsache bei Vertragsschluss. Danach wäre die Klägerin (Vermieterin) aufgrund der unrenoviert überlassenen Wohnung lediglich verpflichtet, nach einem weiteren dekorativen Verschleiß den Ursprungszustand wiederherzustellen, nicht aber durch eine vollständige Renovierung dem Mieter eine Wohnung zu verschaffen, die deutlich besser sei als zu Anfang.

Jedoch sei in Fällen wie dem vorliegenden nicht davon auszugehen, dass der schlechte Anfangszustand der vertragsgemäße sei. Der Vermieter müsse sich an dem im Mietvertrag festgehaltenen – jedoch unwirksamen – “Renovierungsprogramm”, wonach der Mieter von Zeit zu Zeit die Schönheitsreparaturen hätte ausführen müssen, spiegelbildlich festhalten lassen.

Die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs:

Der Bundesgerichtshof hat in beiden Fällen das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Zwar sind die Berufungskammern in beiden Fällen zutreffend davon ausgegangen, dass die Übertragung der Schönheitsreparaturen auf die Mieter im Formularmietvertrag unwirksam ist, da diesen jeweils eine unrenovierte Wohnung überlassen und ihnen hierfür kein angemessener finanzieller Ausgleich gezahlt wurde. Der Bundesgerichtshof hat damit seine Rechtsprechung bestätigt, wonach in diesen Fällen an die Stelle der unwirksamen Schönheitsreparaturklausel die gesetzlich (§ 535 Abs. 1 Satz 2 BGB) normierte Erhaltungspflicht des Vermieters tritt (vgl. Senatsurteile vom 18. März 2015 – VIII ZR 185/14, Rn. 15, 35; vom 22. August 2018 – VIII ZR 277/16, Rn. 20).

Für eine von der Vermieterseite befürwortete ergänzende Vertragsauslegung – die ohnehin nicht zu dem – einseitig an den Interessen des Vermieters orientierten – Ergebnis führen könnte, dass dem Mieter die Ausführung von Arbeiten auf eigene Kosten freistehe, der Vermieter Schönheitsreparaturen unter keinen Umständen auszuführen habe, ist deshalb kein Raum. Ebenso wenig kann – anders als einige Literaturstimmen und das Berufungsgericht im Verfahren VIII ZR 270/18 meinen – der unwirksamen Formularklausel der Inhalt beigemessen werden, der Vermieter müsse sich spiegelbildlich an der dort vorgesehenen (frischen) Renovierung festhalten lassen und deshalb treffe ihn – ohne Rücksicht auf den (vertragsgemäßen) unrenovierten Zustand bei Mietbeginn – eine uneingeschränkte Renovierungspflicht.

Ausgangspunkt der den Vermieter treffenden Erhaltungspflicht ist grundsätzlich der Zustand der Wohnung im Zeitpunkt ihrer Überlassung an die jeweiligen Mieter, vorliegend nach der Verkehrsanschauung mithin der unrenovierte Zustand, in dem sie sie die Wohnung besichtigt und angemietet haben, ohne dass Vereinbarungen über vom Vermieter noch auszuführende Arbeiten getroffen wurden.

Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts im Verfahren VIII ZR 163/18 führt das aber nicht dazu, dass Instandhaltungsansprüche der Mieter unabhängig von dem weiteren Verschleiß der Dekoration von vornherein auszuscheiden hätten. Vielmehr trifft den Vermieter eine Instandhaltungspflicht, wenn sich der anfängliche Dekorationszustand wesentlich verschlechtert hat – was nach langem Zeitablauf seit Mietbeginn (hier: 14 bzw. 25 Jahre) naheliegt.

Allerdings ist die Wiederherstellung des (vertragsgemäßen) Anfangszustandes in der Regel nicht praktikabel, zumindest aber wirtschaftlich nicht sinnvoll und liegt auch nicht im Interesse vernünftiger Mietvertragsparteien. Vielmehr ist allein eine Durchführung von Schönheitsreparaturen sach- und interessengerecht, durch die der Vermieter die Wohnung in einen frisch renovierten Zustand versetzt. Da hierdurch auch die Gebrauchsspuren aus der Zeit vor dem gegenwärtigen Mietverhältnis beseitigt werden und der Mieter nach Durchführung der Schönheitsreparaturen eine Wohnung mit einem besserem als dem vertragsgemäßen Zustand bei Mietbeginn erhält, gebietet es der Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB), die jeweiligen Interessen der Vertragspartner in einen angemessenen Ausgleich zu bringen.

Vor diesem Hintergrund hat der Senat entschieden, dass der Mieter in derartigen Fällen zwar einerseits vom Vermieter eine “frische” Renovierung verlangen kann, sich aber andererseits in angemessenem Umfang an den dafür erforderlichen Kosten zu beteiligen hat. Soweit nicht Besonderheiten vorliegen, wird dies regelmäßig eine hälftige Kostenbeteiligung bedeuten.

Begehrt der Mieter (wie im Verfahren VIII ZR 270/18) die Vornahme der Schönheitsreparaturen durch den Vermieter, so kann dieser die Kostenbeteiligung des Mieters nach Art eines Zurückbehaltungsrechts einwenden. Verlangt der Mieter von dem mit der Durchführung der Arbeiten in Verzug geratenen Vermieter die Zahlung eines Kostenvorschusses (wie im Verfahren VIII ZR 163/18) führt die angemessene Kostenbeteiligung zu einem entsprechenden Abzug von den voraussichtlichen Kosten.

Beide Verfahren sind an das jeweilige Berufungsgericht zurückverwiesen worden, da noch weitere Feststellungen zu treffen sind und den Parteien Gelegenheit zur Ergänzung ihres Sachvortrags und Anpassung ihrer Anträge zu geben ist.

Die maßgeblichen Vorschriften lauten:

§ 535 Inhalt und Hauptpflichten des Mietvertrags

(1) ¹Durch den Mietvertrag wird der Vermieter verpflichtet, dem Mieter den Gebrauch der Mietsache während der Mietzeit zu gewähren. ²Der Vermieter hat die Mietsache dem Mieter in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu überlassen und sie während der Mietzeit in diesem Zustand zu erhalten. […]

§ 536a Schadens- und Aufwendungsersatzanspruch des Mieters wegen eines Mangels

(1) Ist ein Mangel im Sinne des § 536 bei Vertragsschluss vorhanden oder entsteht ein solcher Mangel später wegen eines Umstands, den der Vermieter zu vertreten hat, oder kommt der Vermieter mit der Beseitigung eines Mangels in Verzug, so kann der Mieter unbeschadet der Rechte aus § 536 Schadensersatz verlangen.

(2) Der Mieter kann den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen, wenn

1.der Vermieter mit der Beseitigung des Mangels in Verzug ist oder

2. […]

Vorinstanzen:

VIII ZR 163/18

Amtsgericht Charlottenburg – Urteil vom 30. November 2016– 216 C 294/16

Landgericht Berlin – Urteil vom 2. Mai 2018 – 18 S 392/16

und

VIII ZR 270/17

Amtsgericht Schöneberg – Urteil vom 11. August 2017 – 19 C 408/15

Landgericht Berlin – Urteil vom 24. Juli 2018 – 63 S 283/17

Quelle: Pressestelle des Bundesgerichtshofs, 76125 Karlsruhe